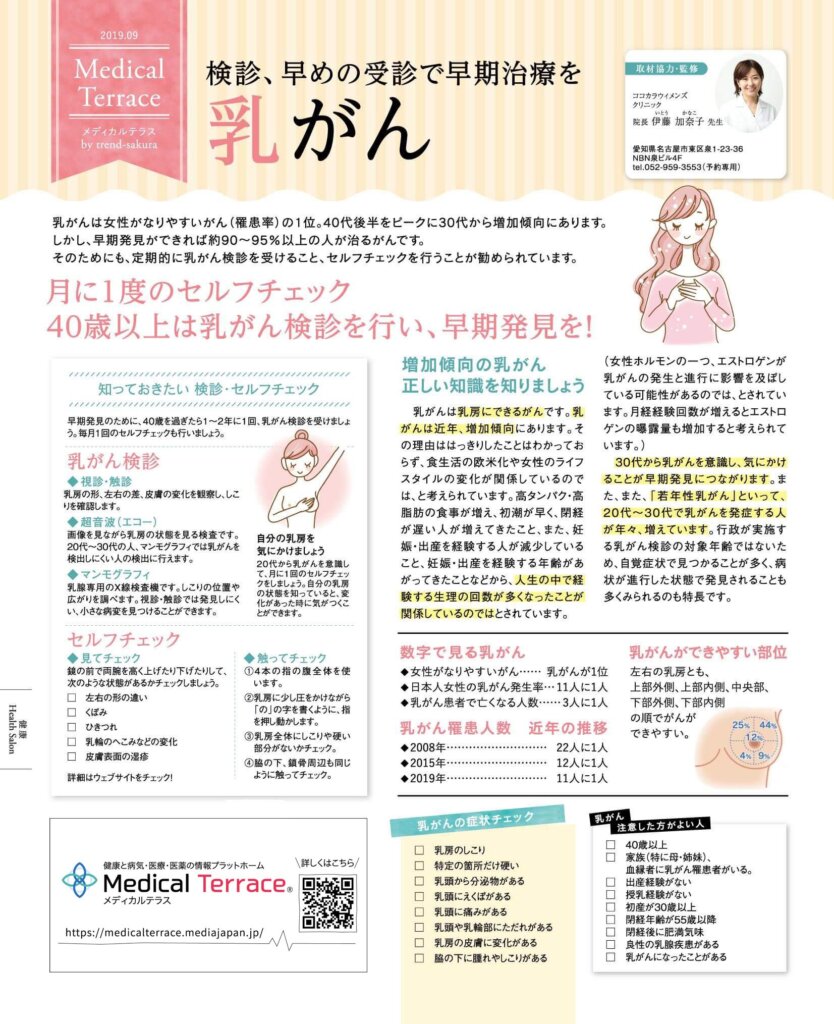

月に1度のセルフチェック。40歳以上は乳がん検診を行い、早期発見を!

乳がんは女性がなりやすいがん(罹患率)の1位。40代後半をピークに30代から増加傾向にあります。しかし、早期発見ができれば約90〜95%以上の人が治るがんです。そのためにも、定期的に乳がん検診を受けること、月に1度のセルフチェックを行うことが勧められています。

監修・取材協力:ココカラウィメンズクリニック

伊藤 加奈子 院長

乳がん -基礎知識

乳がんは乳房にできるがんです。乳がんは近年、増加傾向にあります。その理由ははっきりしたことはわかっておらず、食生活の欧米化や女性のライフスタイルの変化が関係しているのでは、と考えられています。高タンパク・高脂肪の食事が増え、初潮が早く、閉経が遅い人が増えてきたこと、また、妊娠・出産を経験する人が減少していること、妊娠・出産を経験する年齢があがってきたことなどから、人生の中で経験する生理の回数が多くなったことが関係しているのではとされています。

女性ホルモンの一つ、エストロゲンが乳がんの発生と進行に影響を及ぼしている可能性があるのでは、とされています。月経経験回数が増えるとエストロゲンの曝露量も増加すると考えられています。

30代から乳がんを意識し、気にかけることが早期発見につながります。「自分は大丈夫」「私に限って」ではなく、自分のためにはもちろん、家族、仲間、愛する人が悲しい思いをしないように、乳がんの正しい知識を知り、セルフチェックと定期的な乳がん検診で早期発見に努めましょう。

乳がん -近年の動向

乳がん患者の増加率と死亡率は増加傾向にあり、日本人女性の乳がん発生率は約11人に1人が発症、乳がん患者のうち3人に1人が亡くなっているのが現状です。

また、「若年性乳がん」といって、20代〜30代で乳がんを発症する人が年々、増えています。行政が実施する乳がん検診の対象年齢ではないため、自覚症状で見つかることが多く、病状が進行した状態で発見されることも多くみられるのも特長です。

日本で罹患者が増加傾向にある乳がんですが、乳がん検診の受診率は約40%と、他の先進国よりもまだまだ低いのが現状です。乳がんの検診は早期発見に有用のため、40歳を過ぎたら、定期的に検診を受けることが勧められています。

●数字で見る乳がん

女性がなりやすいがん…………乳がんが1位

日本人女性の乳がん発生率……11人に1人

乳がん患者で亡くなる人数……3人に1人

●乳がん罹患人数 近年の推移

2008年 22人に1人

2015年 12人に1人

2019年 11人に1人

乳がん -出やすい症状

早期の乳がんでは自覚症状がほとんどありません。進行すると、乳房のしこり、特定の箇所だけ硬い、乳頭から分泌物がある、乳頭にえくぼがある、乳頭に痛みがある、乳頭の変化がある、乳頭や乳輪部にただれがある、皮膚に変化がある、脇の下に腫れやしこりがあるなどの症状が現れます。

乳がんの種類

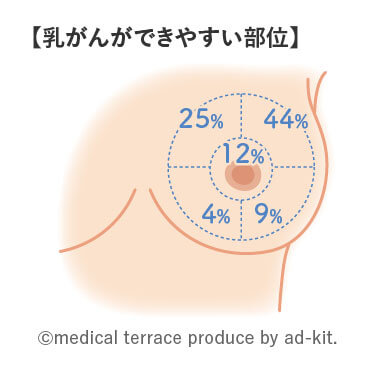

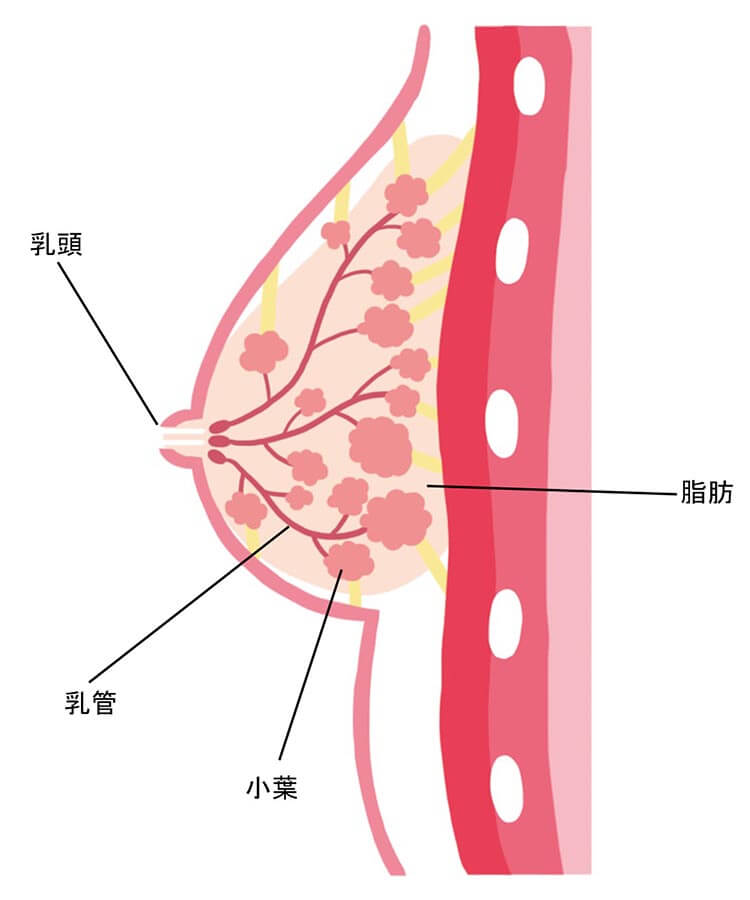

乳房は乳腺と脂肪から構成されており、さらに乳腺には腺葉と呼ばれる15~20個の組織の集まりがあり、腺葉は乳管と多数の小葉(しょうよう)から構成されています。乳がんの多くは乳管から発生する「乳管がん」で、そのほか、小葉から発生する「小葉がん」があります。

| 乳がんのステージ分類 | |

|---|---|

| 0期 | 0期 非浸潤がん |

| Ⅰ期 | しこりの大きさが2cm以下で、リンパ節への転移なし |

| ⅡA期 | しこりの大きさが2~5cm以下で、リンパ節への転移なし しこりの大きさが2cm以下で、わきの下のリンパ節に転移あり |

| ⅡB期 | しこりの大きさが5cmを超えて、リンパ節への転移なし しこりの大きさが2~5cm以下で、わきの下のリンパ節への転移あり |

| ⅢA期 | しこりの大きさが5cmを超えて、わきの下のリンパ節への転移あり しこりの大きさは問わず、わきの下のリンパ節が強い、または胸骨傍リンパ節のみに転移あり |

| ⅢB期 | しこりの大きさは問わず、しこりが胸壁に固定されている、皮膚に浮腫や潰瘍を形成しているもので、 リンパ節への転移なし、またはわきの下のリンパ節への転移あり、または胸骨傍リンパ節のみに転移あり |

| ⅢC期 | しこりの大きさは問わず、わきの下のリンパ節あるいは鎖骨上のリンパ節転移が拡がっている |

| Ⅳ期 | 他の臓器への転移あり |

乳がん -注意した方がよい人

□ 40歳以上

□ 家族(特に母・姉妹)、血縁者に乳がん罹患者がいる

□ 出産経験がない

□ 授乳経験がない

□ 初産が30歳以上

□ 閉経年齢が55歳以降

□ 閉経後に肥満気味

□ 良性の乳腺疾患がある

□ 乳がんになったことがある

乳がん -検査方法

●視診・触診

乳房を観察して、形、左右の差、皮膚の変化を調べます。医師が指で乳房や脇の下に触れて、しこりを確認します。

(現在、乳がん検診では、視触診は省略されることが多くあります。)

●超音波(エコー)

乳房の表面から超音波を当てて、画像を見ながら乳房の状態を見る検査です。上半身裸でベッドに仰向けに寝て行います。痛みや負担はほとんどありません。20代、30代の乳腺が多く胸の張りが強い人に推奨される健診方法です。被爆がないので妊娠中の人も検査が可能です。また、乳腺の密度が高く、マンモグラフィでは検出しにくい腫瘤や水を含むのうほうは超音波検査で検出されることがあります。

●マンモグラフィ

乳腺専用のX線検査機を使い、しこりの位置や広がりを調べます。プラスチックプレートに乳房を挟んで圧迫し、乳房を平らにして撮影します。視診・触診では発見しにくい、小さな病変(主に石灰化)を見つけることができます。集団検診に広く利用されている健診・検査方法です。多少の痛みを伴いますが重要な検査です。40代以上の方に推奨されます。

●CT検査、MRI検査

検診で要精査となり、より精密な画像診断が必要な場合や、手術や放射線治療などを検討する時に、病変の広がりを調べるために行います。

●病理検査・病理診断(細胞診・組織診)

病変の一部を採取して、病変ががんかどうか顕微鏡で調べる検査です。がん細胞が含まれていれば、細胞の種類や性質なども調べます。

細胞診検査は乳頭からの分泌液を採取して行う「分泌液細胞診」と、病変に細い針を刺して細胞を取り出す「穿刺吸引細胞診」があります。

組織診検査は局所麻酔をしてから病変の一部を採取し、がん細胞があるか調べる検査です。

乳がん -治療方法

さまざまな治療法があり、単独で行う場合、複数の治療を組み合わせる場合があります。

●手術(外科治療)

「乳房部分切除術」と「乳房切除術」があります。

「乳房部分切除術」

腫瘍の端から1〜2cm離れたところで乳房を部分的に切除します。病巣を確実に切除しながら、患者さんの美容的にも満足できることを目的に行います。しこりが大きい場合は手術までに薬物療法によって腫瘍を小さくしてから行う場合もあります。

「乳房切除術」

乳癌が広範囲に広がっている場合、複数のしこりが離れた場所で多発している場合は乳房を全部切除します。

●放射線治療

細胞の増殖を阻害し、がんを小さくします。乳がんでは、手術のあとに、温存した乳房やリンパ節・皮膚での再発を予防するために行われることが多くあります。再発した場合の痛みへの改善に行われることもあります。

●薬物療法

手術の前にがんを小さくする、手術や他の治療を行った後に効果を補う、根治目的の手術が困難な進行がんや再発に対して、延命や生活の質を向上させるため、などの目的で行います。

乳房再建

「乳房切除術」の後、本人のお腹や背中などから摂取した組織または、シリコンなどの人工物を用いて、新たに乳房を作ることができます。乳がんの手術を同時に行う場合と、数ヶ月から数年後に行う場合があります。

乳がん療養

手術後の過ごし方は手術時の状態等で変わってきますが、視触診や画像検査、血液検査を用いながら定期診察を受けます。再発の有無、転移の有無を調べて治療方針を決めます。乳がんは術後約10年経過観察をすることが多くあります。

また、リンパ節切除を伴う手術の後には、数カ月~数年後にリンパ浮腫を発症することがあります。手術や放射線治療、抗がん剤治療などによってリンパ管やリンパ節の働きが悪くなるためです。乳がんの場合は腕にむくみが発症します。

リンパ浮腫の治療法、対策法もあるので、手術の後に、担当医や看護師に確認をしておくとよいでしょう。

乳がんの再発防止

乳がんは手術後、3年後までに再発することが比較的多くあると言われていますが、5年以降でも再発することもあります。定期診察はもちろん、セルフチェックを行いましょう。

乳がん -今すぐはじめる予防と早期発見方法

検診・乳がんセルフチェック 乳がん 検診を受けたことが無い40代以上の女性は、まずは一度受けてみて、自分の体の状態を知ることが大切です。 ただし、定期的な検診の間隔の間に進行してしまうこともあるため、毎月1回のセルフチェックを行うことが勧められています。

●マガジンタイプで読みたい方はこちら