食品に工夫をすること、食べ方を指導することで 窒息事故 のリスクが減ります

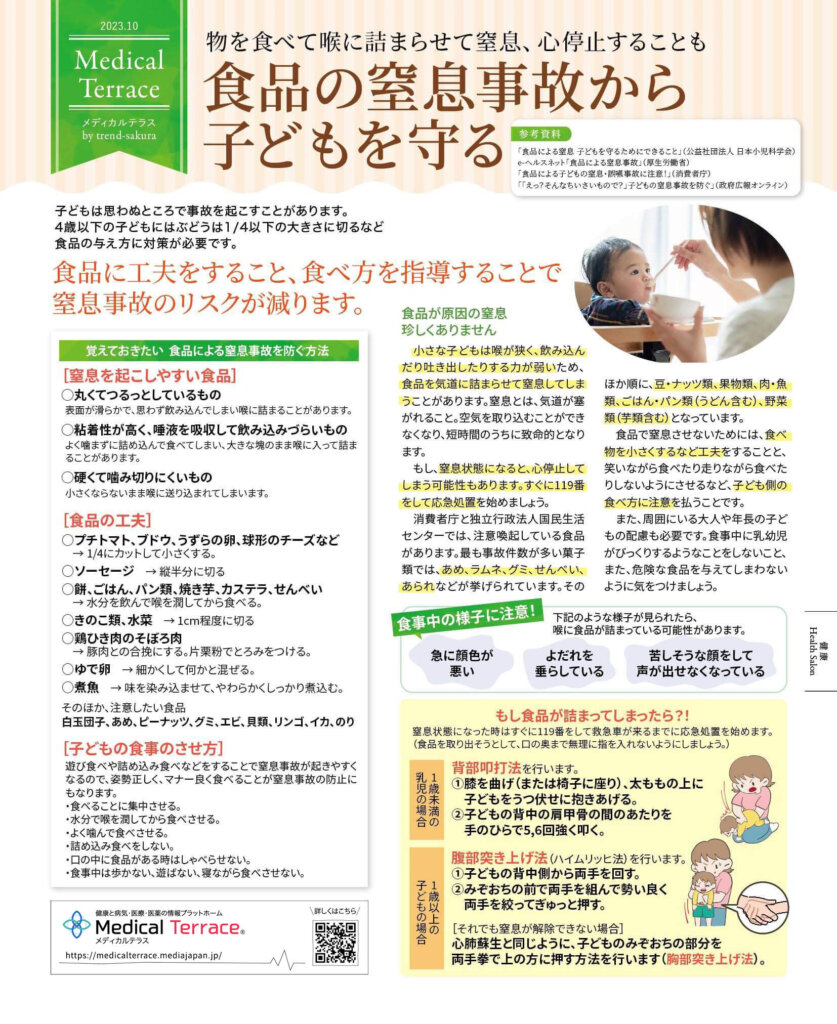

子どもは思わぬところで 窒息事故 を起こすことがあります。4歳以下の子どもにはぶどうは1/4以下の大きさに切るなど食品の与え方に対策が必要です。

参考資料:「食品による窒息 子どもを守るためにできること」(公益社団法人 日本小児科学会)、e-ヘルスネット「食品による窒息事故」(厚生労働省)、「食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意!」(消費者庁)、「「えっ?そんなちいさいもので?」子どもの窒息事故を防ぐ」(政府広報オンライン)

窒息事故 -基礎知識

食品が原因の 窒息事故 珍しくありません

小さな子どもは喉が狭く、飲み込んだり吐き出したりする力が弱いため、食品を気道に詰まらせて窒息してしまうことがあります。窒息とは、気道が塞がれること。空気を取り込むことができなくなり、短時間のうちに致命的となります。

もし、窒息状態になると、心停止してしまう可能性もあります。すぐに119番をして応急処置を始めましょう。

消費者庁と独立行政法人国民生活センターでは、注意喚起している食品があります。最も事故件数が多い菓子類では、あめ、ラムネ、グミ、せんべい、あられなどが挙げられています。そのほか順に、豆・ナッツ類、果物類、肉・魚類、ごはん・パン類(うどん含む)、野菜類(芋類含む)となっています。

食品で窒息させないためには、食べ物を小さくするなど工夫をすることと、笑いながら食べたり走りながら食べたりしないようにさせるなど、子ども側の食べ方に注意を払うことです。

また、周囲にいる大人や年長の子どもの配慮も必要です。食事中に乳幼児がびっくりするようなことをしないこと、また、危険な食品を与えてしまわないように気をつけましょう。

窒息事故 のはなし

●食事中の様子に注意!

下記のような様子が見られたら、喉に食品が詰まっている可能性があります。

○急に顔色が悪い

○よだれを垂らしている

○苦しそうな顔をして声が出せなくなっている

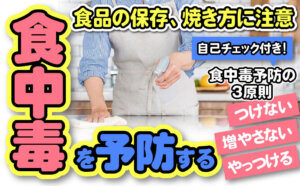

●もし食品が詰まってしまったら?!

窒息状態になった時はすぐに119番をして救急車が来るまでに応急処置を始めます。(食品を取り出そうとして、口の奥まで無理に指を入れないようにしましょう。)

[1歳未満の乳児の場合]背部叩打法を行います。

①膝を曲げ(または椅子に座り)、太ももの上に子どもをうつ伏せに抱きあげる。

②子どもの背中の肩甲骨の間のあたりを手のひらで5,6回強く叩く。

[1歳以上の子どもの場合]腹部突き上げ法(ハイムリッヒ法)を行います。

①子どもの背中側から両手を回す。

②みぞおちの前で両手を組んで勢い良く両手を絞ってぎゅっと押す。

[それでも窒息が解除できない場合]

心肺蘇生と同じように、子どものみぞおちの部分を両手拳で上の方に押す方法を行います(胸部突き上げ法)。

窒息事故 -予防と対策

●マガジンタイプで読みたい方はこちら