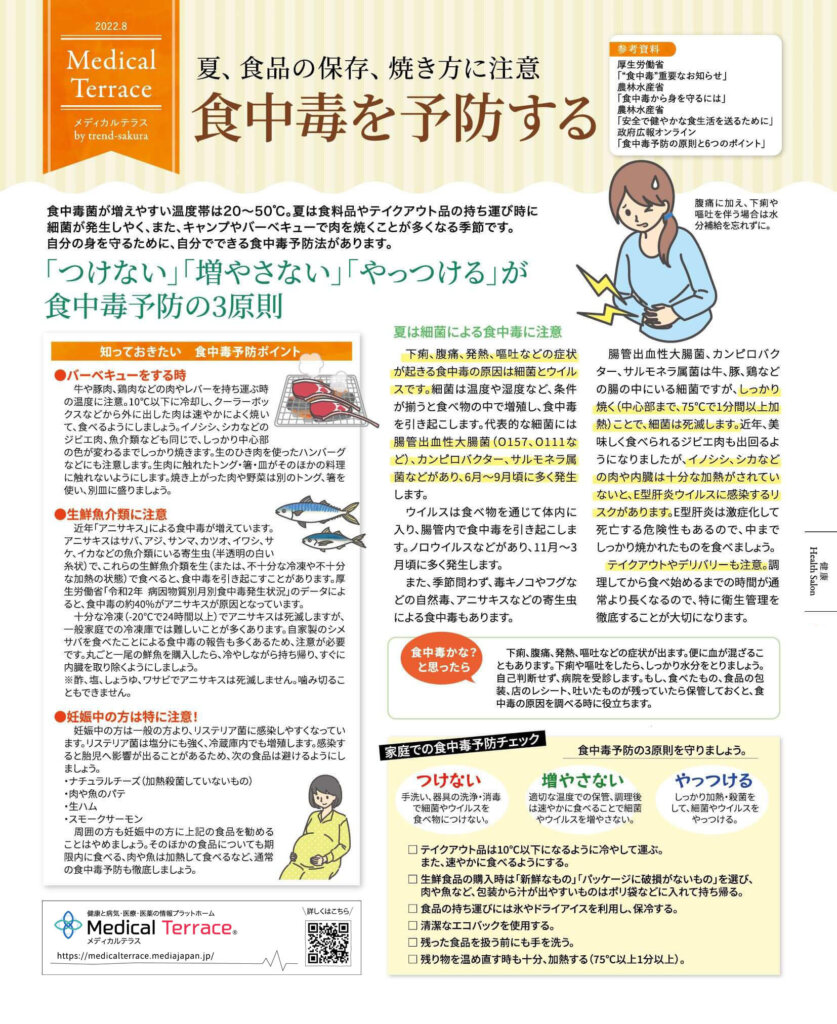

「つけない」「増やさない」「やっつける」が 食中毒 予防の3原則

食中毒菌が増えやすい温度帯は20〜50℃。夏は食料品やテイクアウト品の持ち運び時に細菌が発生しやく、また、キャンプやバーベキューで肉を焼くことが多くなる季節です。自分の身を守るための、自分でできる食中毒予防法があります。

参考資料:

厚生労働省「“食中毒”重要なお知らせ」

農林水産省「食中毒から身を守るには」

農林水産省「安全で健やかな食生活を送るために」

政府広報オンライン「食中毒予防の原則と6つのポイント」

食中毒 -基礎知識

夏は細菌による食中毒に注意

下痢、腹痛、発熱、嘔吐などの症状が起きる食中毒の原因は細菌とウイルスです。細菌は温度や湿度など、条件が揃うと食べ物の中で増殖し、食中毒を引き起こします。代表的な細菌には腸管出血性大腸菌(O157、O111など)、カンピロバクター、サルモネラ属菌などがあり、6月〜9月頃に多く発生します。

ウイルスは食べ物を通じて体内に入り、腸管内で食中毒を引き起こします。ノロウイルスなどがあり、11月〜3月頃に多く発生します。

また、季節問わず、毒キノコやフグなどの自然毒、アニサキスなどの寄生虫による食中毒もあります。

腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ属菌は牛、豚、鶏などの腸の中にいる細菌ですが、しっかり焼く(中心部まで、75℃で1分間以上加熱)ことで、細菌は死滅します。近年、美味しく食べられるジビエ肉も出回るようになりましたが、イノシシ、シカなどの肉や内臓は十分な加熱がされていないと、E型肝炎ウイルスに感染するリスクがあります。E型肝炎は激症化して死亡する危険性もあるので、中までしっかり焼かれたものを食べましょう。

テイクアウトやデリバリーも注意。調理してから食べ始めるまでの時間が通常より長くなるので、特に衛生管理を徹底することが大切になります。

食中毒 -出やすい症状

食中毒かな?と思ったら

下痢、腹痛、発熱、嘔吐などの症状が出ます。便に血が混ざることもあります。下痢や嘔吐をしたら、しっかり水分をとりましょう。自己判断せず、病院を受診します。もし、食べたもの、食品の包装、店のレシート、吐いたものが残っていたら保管しておくと、食中毒の原因を調べる時に役立ちます。

食中毒 -注意した方がよい人

妊娠中の方は特に注意!

妊娠中の方は一般の方より、リステリア菌に感染しやすくなっています。リステリア菌は塩分にも強く、冷蔵庫内でも増殖します。感染すると胎児へ影響が出ることがあるため、次の食品は避けるようにしましょう。

・ナチュラルチーズ(加熱殺菌していないもの)

・肉や魚のパテ

・生ハム

・スモークサーモン

周囲の方も妊娠中の方に上記の食品を勧めることはやめましょう。そのほかの食品についても期限内に食べる、肉や魚は加熱して食べるなど、通常の食中毒予防も徹底しましょう。

食中毒 -今すぐはじめる予防と対策

知っておきたい 食中毒予防ポイント

●バーベキューをする時

牛や豚肉、鶏肉などの肉やレバーを持ち運ぶ時の温度に注意。10℃以下に冷却し、クーラーボックスなどから外に出した肉は速やかによく焼いて、食べるようにしましょう。イノシシ、シカなどのジビエ肉、魚介類なども同じで、しっかり中心部の色が変わるまでしっかり焼きます。生のひき肉を使ったハンバーグなどにも注意します。

生肉に触れたトング・箸・皿がそのほかの料理に触れないようにします。焼き上がった肉や野菜は別のトング、箸を使い、別皿に盛りましょう。

●生鮮魚介類に注意

近年は「アニサキス」による食中毒が増えています。アニサキスはサバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類にいる寄生虫(半透明の白い糸状)で、これらの生鮮魚介類を生(または、不十分な冷凍や不十分な加熱の状態)で食べると、食中毒を引き起こすことがあります。厚生労働省「令和2年 病因物質別月別食中毒発生状況」のデータによると、食中毒の約40%がアニサキスが原因となっています。

十分な冷凍(-20℃で24時間以上)でアニサキスは死滅しますが、一般家庭での冷凍庫では難しいことが多くあります。自家製のシメサバを食べたことによる食中毒の報告も多くあるため、注意が必要です。丸ごと一尾の鮮魚を購入したら、冷やしながら持ち帰り、すぐに内臓を取り除くようにしましょう。

※酢、塩、しょうゆ、ワサビでアニサキスは死滅しません。噛み切ることもできません。

家庭での食中毒予防チェック

食中毒予防の3原則を守りましょう。

●つけない

手洗い、器具の洗浄・消毒で細菌やウイルスを食べ物につけない。

●増やさない

適切な温度での保管、調理後は速やかに食べることで細菌やウイルスを増やさない。

●やっつける

しっかり加熱・殺菌をして、細菌やウイルスをやっつける。

□ テイクアウト品は10℃以下になるように冷やして運ぶ。また、速やかに食べるようにする。

□ 生鮮食品の購入時は「新鮮なもの」「パッケージに破損がないもの」を選び、肉や魚など、包装から汁が出やすいものはポリ袋などに入れて持ち帰る。

□ 食品の持ち運びには氷やドライアイスを利用し、保冷する。

□ 清潔なエコバックを使用する。

□ 残った食品を扱う前にも手を洗う。

□ 残り物を温め直す時も十分、加熱する(75℃以上1分以上)。

●マガジンタイプで読みたい方はこちら

-

細菌やウイルスなどによって引き起こされる、腹痛、下痢、嘔吐などの健康被害

細菌やウイルスなどによって引き起こされる、腹痛、下痢、嘔吐などの健康被害

食中毒若くて健康な方は、症状が軽く済むこともありますが、小さなお子様やご高齢の方、基礎疾患のある方は、重症化しやすいといわれています。 -

予防が大切、人にうつさない行動をとることも大切です

予防が大切、人にうつさない行動をとることも大切です

夏の感染症「夏風邪」「食中毒」「皮膚炎」夏は感染症によるトラブルが多くなる季節です。令和5年の夏、子どもの夏風邪の一つ「ヘルパンギーナ」が流行しています。旅行や帰省などで各地を移動したり、人とコミュニケーションが多くなりますが、熱中症と共に、 夏の感染症 の予防対策もしっかり行いましょう。 -

思い切って食べない勇気も必要

思い切って食べない勇気も必要

食中毒 を予防する!気温も湿度も高くなる夏、 食中毒 予防のポイントは細菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」。食中毒の原因はさまざまあり、一年を通していつでも予防が必要です。特に夏は、食品の放置、テイクアウト品やデリバリー品、BBQなどに注意。家庭での発生もあるため、みんなで予防する必要があります。 -

夏、食品の保存、焼き方に注意

夏、食品の保存、焼き方に注意

食中毒 を予防する「つけない」「増やさない」「やっつける」が 食中毒 予防の3原則。 食中毒菌が増えやすい温度帯は20〜50℃。夏は食料品やテイクアウト品の持ち運び時に細菌が発生しやく、また、キャンプやバーベキューで肉を焼くことが多くなる季節です。自分の身を守るための、自分でできる食中毒予防法があります。