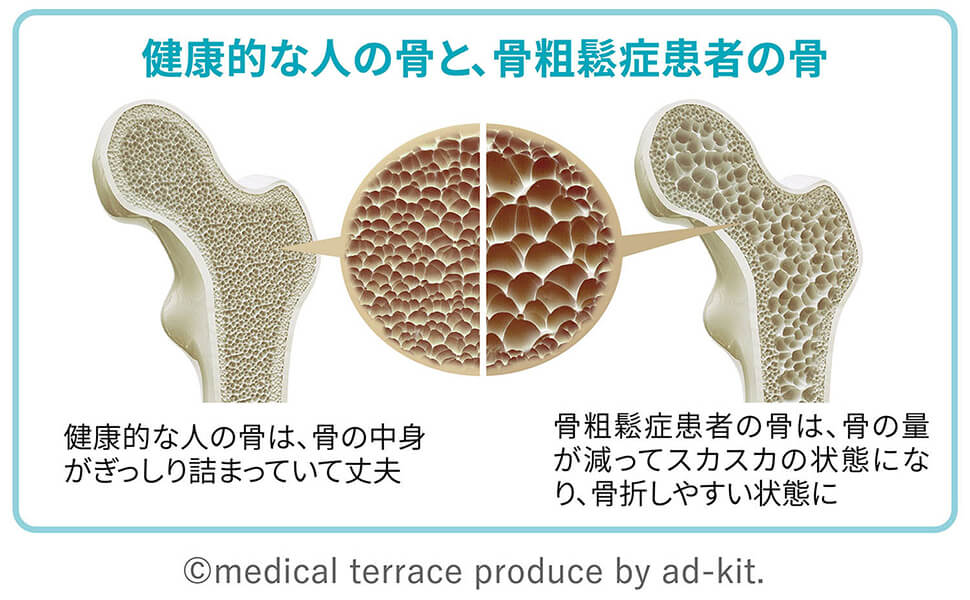

骨の中身が詰まっている健康的な人の骨に比べて、骨粗鬆症患者の骨は、骨の量が減ってスカスカの状態になっています。

日本には約1400万人の骨粗鬆症患者がいると推定されています。通院数は1,000人あたりわずか18.6人と少ないのが現状です。

監修・取材協力:いわい整形外科 脊椎とリハビリのクリニック

医学博士 整形外科専門医

ロコモアドバイスドクター・

がんロコモドクター 院長

岩井 智守男 院長

骨粗鬆症 -基礎知識

骨粗鬆症とは、骨の中身がスカスカになり、骨の質が悪くなることで骨折しやすくなってしまう疾患をいいます。骨量は、幼少期から思春期にかけて急激に増加し、20歳頃にピークを迎えます。その後、40歳代までは横ばいで推移しますが、以後年齢とともに自然に低下していく特徴があります。特に、高齢者や閉経後の女性に多いといわれていますが、遺伝的要因も強いといわれています。

骨粗鬆症 -原因

高齢化に伴って骨量は自然に低下していくのですが、遺伝的要因も強いといわれています。例えば、ご両親に大腿骨近位部(股関節)骨折の既住がある場合は、健康な人では折れないような軽微な外力による骨折である脆弱性骨折が1.54倍おこりやすく、大腿骨近位部骨折は2.27倍おこりやすくなるといわれています。特に女性は閉経後の10年間で大腿骨近位部では9.1%、腰椎では10.6%も骨量が減少し、その後もゆるやかに減少します。そのため、70歳以降に 骨粗鬆症 を発症する割合が高くなります。

骨粗鬆症 -症状

骨粗鬆症は、転倒やどこかにぶつけた際などの軽微な外傷で、背中や腰、足の付け根の痛みが急激に出現し、歩行困難になることが多いといわれています。しかし、そのような外傷エピソードがなくても、気づかぬうちに「いつのまにか骨折」をすることもあります。動作時に痛みが強くなり、安静時には痛みが軽減する傾向にあります。

骨粗鬆症 -検査方法・治療方法

骨粗鬆症の診断ガイドラインで最も推奨されている骨密度検査は、DXA法です。DXA法は被爆量も少なく、短時間で撮影が可能です。大腿骨近位部と腰椎の2か所の骨密度を計測し、より低いYAM値を参考にします。約4か月から1年ごとに定期的に測定して、経時的に観察をしていきます。椎体骨折や大腿骨近位部骨折の既住があるかどうかは、骨粗鬆症の診断で重視される点です。

薬物療法には、骨代謝を調整するカルシウム薬やビタミンD製剤、ビスホスホネート薬などの骨吸収抑制剤、副甲状腺ホルモン薬などの骨形成促進剤があります。投与方法も自宅での投与(経口投与・自己注射など)する方法や、医療機関で投与(静脈注射・点滴注射・皮下注射など)する方法など、薬の種類によって投与期間や価格も異なります。自分にあう薬を主治医に相談しましょう。

骨粗鬆症 -健康寿命との関連性

骨粗鬆症になると転倒などの軽い外傷で簡単に骨折してしまいます。特に、大腿骨近位部骨折や脊椎圧迫骨折は、患者の日常生活動作や生活の質を低下させ、要介護や寝たきり、ロコモティブシンドローム(移動能力が低下した状態。以下ロコモ)になる可能性、さらには死亡率を高めるといわれています。また、骨折後に歩行困難にとなり自立した生活ができなくなると介護が必要になり、それにより寝たきりや認知機能低下は健康寿命を短くすることも分かっています。骨折後の痛みによる活動制限により、うつ状態になることも考えられます。健康寿命を長く保つためにも早期発見、早期治療が大切です。

骨粗鬆症 -今すぐはじめる予防と対策

「ロコモチャレンジ!推進協議会」が考案した合言葉『さあにぎやかにいただく(魚・油・肉・牛乳/乳製品・野菜・海藻・芋・卵・大豆/大豆製品・果物)』をバランスよく摂取するように心がけることが大切です。また、骨郷土を維持・改善して骨折の原因となる転倒を予防するには、ロコモーションとレーニング(ロコトレ)も効果的といわれています。ロコトレは、下肢筋力・バランスを改善し、1年後までの店頭発生率を低下させる効果も期待できます。毎日コツコツと続けていきましょう。

1型糖尿病 1型糖尿病 は、インスリンを作る膵臓(すいぞう)のβ細胞が何らかの原因で急激に破壊され、インスリンの分泌量が低下して起こる急性発症の糖尿病。多くは子どものうちに始まり、稀に成人に発症します。

●マガジンタイプで読みたい方はこちら