自身のてんかんをよく知ることが大切です

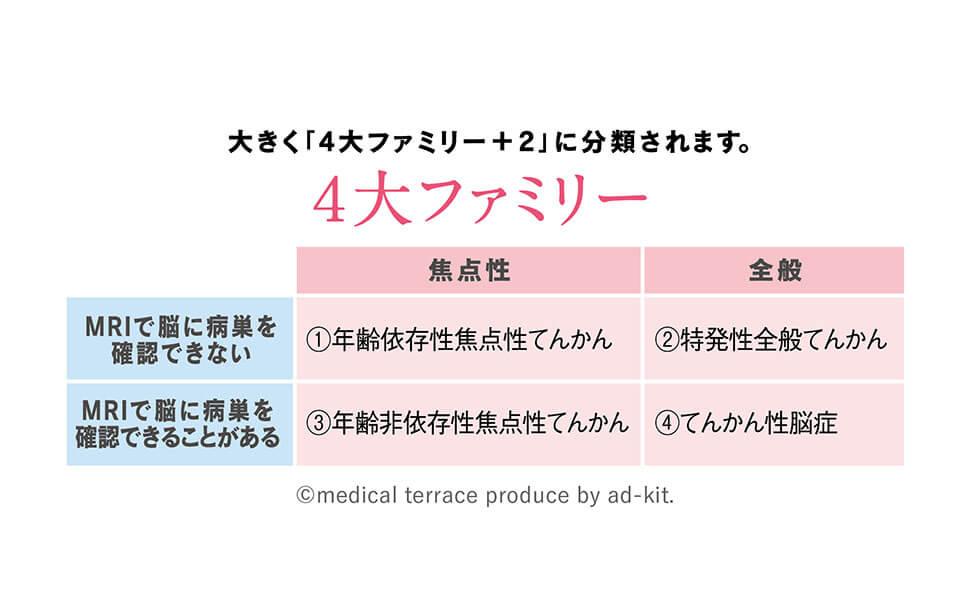

脳の神経細胞に発生する過剰な電気信号によって、発作を繰り返す「てんかん」。年齢や性別関係なく、誰もがかかり得る脳の疾患です。てんかんは大きく「4大ファミリー+2」に分類されます。どのくらい発作を止められる可能性があるかを知る上でも、自身のてんかんをよく知ることが最も大切です。

監修・取材協力:愛知医科大学病院 てんかんセンター部長 日本てんかん学会 理事・認定てんかん専門医

兼本 浩祐 先生

てんかん -基礎知識

脳は、電気信号によって興奮と抑制の調和を保ちながら、全身をコントロールしています。てんかん発作は、部分的(焦点性てんかん)または全体的(全般てんかん)に、この電気信号が突然過剰に送られることで引き起こされます。日本における患者数は約60万人~100万人と言われ、決して珍しい病気ではありません。特に子どもと高齢者の発症率が高いとされています。てんかんは、以下の通り大きく「4大ファミリー+2」に分類されます。

4大ファミリー

①年齢依存性焦点性てんかん

脳のある特定の部分から突然過剰な電気信号が送られる焦点性てんかん。年齢依存性焦点性てんかんは、幼少期に多く見られる子どものてんかんで、経過が良く、思春期までにほぼ100%自然治癒します。

②特発性全般てんかん

発作のはじめから脳の両側へ突然過剰な電気信号が送られる全般てんかん。全般てんかん用の薬物治療が一般的で、60~80%寛解できます。

③年齢非依存性焦点性てんかん

幼少期に起こる年齢依存性焦点性てんかんに対して、子どもから高齢者まであらゆる年齢で発症する年齢非依存性焦点性てんかん。焦点性てんかん用の薬物治療で60~70%寛解しますが、約30%は薬物治療では難治のものがあり、MRIで病巣が見られる場合は外科治療が適用されます。

④てんかん性脳症

非常に数が少ないてんかん性脳症。薬物治療による寛解は約20%と厳しく、てんかん発作と一生付き合う場合が多いです。さらに、てんかん発作以外に知能の障害も見られます。

4大ファミリー以外(+2に該当)

・心因性発作(ストレス)

・失神発作

採血をしている時や怖い映画を観て意識がなくなり転倒し、時に転倒後けいれんを起こしたりする失神発作や、心理的な負荷がきっかけとなっててんかんに似た症状が起こる心因性発作(ストレス)も、てんかんと誤診されている場合があります。

てんかん -近年の動向

高齢化が進んだことにより、高齢者のてんかんが増えています。高齢者のてんかんは、脳卒中の後遺症で起こるものが一番多いですが、加齢現象で起こるものもあります。けいれんのような激しい発作がなく、突然ぼーっと一点を凝視し、口をもそもそと動かす、声かけに返事をしないなどが症状となることがあるため、認知症と誤診されることも少なくありません。高齢者のてんかんは薬物治療が効きやすく、比較的治りやすい傾向にあります。

てんかん -症状について

てんかん発作の主な症状

- 突然倒れて全身をけいれんさせる

- 意識を消失し動作が止まって応答がなくなる

- 光がチカチカ見える

- 手足がひきつる

- 発作の後に吐き気や頭痛が起こる

- 意識がぼやけてぼーっとする

- 手足や口をもそもそと動かす など

基本的に症状は数秒~数分の一過性で、発作終了後は元通りの状態に戻ります。

どのくらい発作を止められる可能性があるかを知る上でも、自分自身のてんかん、またはてんかんと言われた症状が「4大ファミリー+2」のどれに当てはまるのか把握しておくことが大切です。

スマートフォンを活用して症状を動画記録

発作が起きた時に患者さん自身や家族が症状を記録した動画は、診断の際に役立ちます。特にけいれん発作の際に有効です。

てんかん -原因

③年齢非依存性焦点性てんかん、④てんかん性脳症は、脳の奇形や周産期の異常、交通事故などによる大きなけが、脳炎、脳腫瘍、脳卒中、脳の老化、認知症など、脳にできる病巣や外傷が発症の原因です。

一方、①年齢依存性焦点性てんかん、②特発性全般てんかんは、検査をしても脳に病巣や外傷は見られず、現時点で原因は解明されていません。

てんかん -リスク度チェック

□ 子ども

□ 高齢者

□ 子どもの頃に脳炎を患ったことがある

□ 脳卒中を起こしたことがある

てんかん -セルフチェック

下記のような症状はありませんか?

□ けいれんを起こしたことがある

□ 意識が遠のくことがある

□ 突然気を失って倒れていた

□ 目がチカチカする

□ 突然全身が硬直しすぐ治る

□ ぼーっと1点を凝視し記憶がない

てんかん -検査方法

発作時の症状や頻度などの問診を行います。脳波検査、CT検査、MRI検査など脳の異常を調べる画像検査によって原因を確認します。

てんかん -治療方法

てんかんは千差万別であるため、てんかんの種類や症状により治療法が異なりますが、主に全般てんかん用の抗てんかん薬、焦点性てんかん用の抗てんかん薬による薬物治療が行われ、発作を起こりにくくします。焦点性てんかんの場合、薬物治療で寛解せず、かつMRIに病巣が見られる際は外科手術が適用されます。

近年では、副作用が少なくて有効性が明らかな抗てんかん薬の開発が進んでいます。てんかんの外科手術ができる医師も増え、さらに、難治性てんかんの治療法の一つとして、新たにVNS(迷走神経刺激療法)が取り入れられるなど、治療における選択肢が広がっています。

てんかん -合併症

発作に伴う不慮の事故によって重傷や死亡につながる場合があります。

- 入浴中に発作が起きて溺れてしまう

- ホームで電車を待っている時に発作を起こし線路に落ちてしまう

- うつぶせ寝で発作を起こし吐物で窒息してしまう

「誰かと一緒に入浴する」「お湯の量を少なくする」「お風呂場の鍵をかけない」「ホームでは先頭で電車を待たない」「うつぶせ寝にならないよう寝具を工夫する」など、日頃から注意して事故を防ぎましょう。

てんかん -療養と副作用

イライラや眠気など、抗てんかん薬の種類により副作用はさまざまです。また、人によって副作用の出方も異なります。てんかんは長期にわたって薬を服用する場合が多いため、「この薬を服用するとこのような副作用が出る」などを把握した上で、患者さん自身が希望やライフスタイルに合わせて取捨選択していく必要があります。

女性の場合、妊娠・出産への影響も懸念されますが、妊娠中に服用できる抗てんかん薬もあります。主治医と十分に相談し、治療を進めましょう。

てんかん -予防方法と対策

てんかんの発症を防ぐことはできませんが、発作を再発させないために、規則的に服薬するなど、主治医と相談しながら治療を継続することが大切です。

脳卒中 治療最前線 突然の激しい頭痛、片麻痺、言語障害はすぐ救急車を。 前兆なく突然訪れる脳梗塞、脳出血、くも膜下出血。 脳卒中 全体では70代から増え始めますが、50代、60代で発症することもあります。また、くも膜下出血は働き盛りの40代、50代にも多く発症する病気です。

●マガジンタイプで読みたい方はこちら