-

「麻しんウイルス」による急性のウイルス性感染症

麻しん(はしか)感染経路は空気感染、飛沫感染、接触感染で、感染力が非常に強く、免疫がない人は感染すると高い確率で発症します。 -

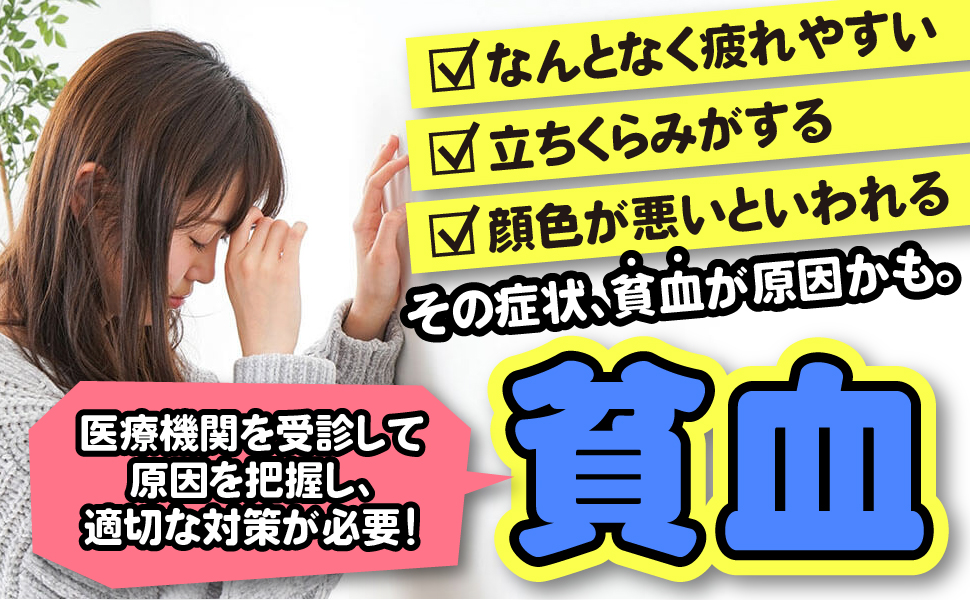

血液中の赤血球やその中に含まれるヘモグロビン(酸素を運ぶタンパク質)が不足している状態

貧血「なんとなく疲れやすい」「立ちくらみがする」「顔色が悪いと言われる」、その症状、貧血が原因かもしれません。 -

乾いた咳(乾性咳嗽)が特徴で、解熱したあとも「長引く咳」頑固な咳に注意

マイコプラズマ肺炎コロナ禍以降、およそ4年に一度の周期での流行が一般的であったが、近年は従来の周期性を大きく逸脱する流行が続いています。 -

視界がぐるぐる、ふわふわして身体の平衡を保てなくなる症状

めまい「めまい」には、さまざまな種類があり、原因によって症状が異なります。辛いめまいで悩んでいる方は、早めに相談しましょう。 -

細菌やウイルスなどによって引き起こされる、腹痛、下痢、嘔吐などの健康被害

食中毒若くて健康な方は、症状が軽く済むこともありますが、小さなお子様やご高齢の方、基礎疾患のある方は、重症化しやすいといわれています。 -

森や草むらなどに生息し、人や動物の血を吸うダニの一種

マダニに注意!夏のおでかけなどで、アウトドアイベントも増えてくるこれからの季節。知らぬ間に忍び寄る影。マダニに注意をしないと、楽しいはずのひとときが思わぬ危険と隣り合わせになるかもしれません。 -

高温多湿な環境で環境調節がうまくいかず、様々な症状があらわれる

熱中症熱中症による死亡件数は年々上昇傾向にあります。急激な温暖化や湿度の高さ、子どもたちの外遊び減少による発汗性能の低下、高齢化などにより、さらに熱中症の危険性が高まってきています。 -

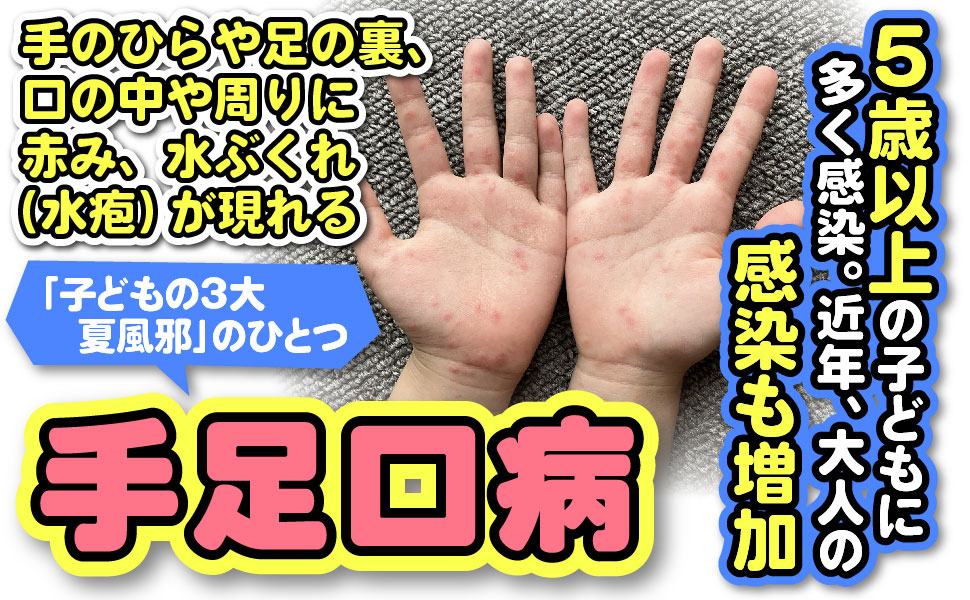

主に5歳以下の子どもに多く流行する感染症

手足口病毎年7月頃をピークに流行しやすい「手足口病」。最近は大人の感染報告も増えてきており、子どものいるご家庭の家族の方も要注意。 -

骨の密度や質が低下して骨がもろくなり、骨折しやすくなる疾患

骨粗鬆症日本には約1,400万人の 骨粗鬆症 患者がいると推測されていますが、通院率は1,000人あたりわずか18.6人と少ないのが現状 -

心臓の弁に障害が起き、役割を果たせなくなった状態

心臓弁膜症階段の上り下りや、軽く運動をしただけで息切れが気になっている人はいませんか?その症状、もしかしたら心臓弁膜症のサインかもしれません。 -

涙の量が不足、涙の質のバランスが崩れて涙が均等に行きわたらなくなる病気

ドライアイあなたのその目の乾きや疲れ、放っておいて大丈夫?ものの見え方にも影響を及ぼすケースもあるドライアイ。 -

良質な睡眠が十分にとれず、日常生活に支障をきたす症状

不眠症人間関係によるストレスや環境の変化、生活リズムの乱れなどによって、不眠に関する悩みを抱える人が増加しています。 -

頭の片側両側にズキンズキンと脈打つような痛みが生じる頭痛

片頭痛「ただの片頭痛だし・・・病院に行かなくてもいいか」と思っているあなた、ちょっと待って! 片頭痛だからといって放置しないで!医療機関を受診して正しい治療や予防を行わないと、どんどん悪化してしまう恐れがあります。 -

インフルエンザウイルスを病態とする気道感染症

インフルエンザ寒い冬、乾燥が気になる季節に増加する傾向があるインフルエンザ。毎年、集団生活などで一気に感染が広がる恐れがあります。 -

長引く空咳などがともなう呼吸器感染症

マイコプラズマ肺炎マイコプラズマ肺炎は1年を通じてみられるが、今年は例年よりも感染者が増加。集団生活などにおいて、飛沫感染・接触感染で流行。例年患者として報告されるもののうち、約80%は14歳以下。 -

歯を支えている歯ぐきに炎症が起こり、歯ぐきや歯ぐきの内側にある歯槽骨などが壊されていく病気

歯周病歯科で行う専門的ケアと丁寧な歯磨きや歯間ブラシなどによるセルフケアの両方が大切です。健康寿命を延ばすためにも、お口の中を清潔に保つよう心がけましょう。 -

春だけじゃない!秋の花粉症やハウスダストアレルギーに注意!

秋のアレルギー日本人の約半数が花粉症であるといっても過言ではない今、年齢問わず多くの人が花粉症に悩まされています。 -

発熱やのどの痛み、発疹などの症状が出る感染症

溶連菌感染症感染力が強い 溶連菌感染症 。何度も感染する可能性があるため、家庭内感染などに注意が必要。 -

6月~9月にかけてうつ状態となる、季節性感情障害(SAD)の1つ

夏季うつ不眠や食欲不振などの身体症状を伴い、気分が落ち込んだり些細なことでも不安になってしまい、落ち着かない状態になる「夏季うつ」。 -

6~7月にかけて流行のピークを迎える、ウイルス感染症

ヘルパンギーナ子どもの三大夏風邪にひとつ「 ヘルパンギーナ 」。突然の高熱や口の中に小さな水疱(口内炎)ができるのが特徴です。4、5歳くらいまでの子どもに感染が多くみられる傾向があります。 -

環境に関係なく、必要以上に多量の汗をかく症状

多汗症手足をはじめ、全身などに異常なほどに汗をかいてしまう症状は「 多汗症 」と呼ばれています。放っておくと日常生活に支障をきたすほどの汗が出てしまいます。 -

感染力はインフルエンザの約10倍。麻しんウイルスによって引き起こされる感染症

麻しん( はしか )麻しん( はしか )は、麻しんウイルスによって引き起こされる感染症で、空気、飛沫、接触を通して感染します。とにかく問題になるのがその感染力の強さ。免疫がない集団に1人の発症者がいた場合、12~14人程度に感染するとされています。治療薬はなく、ワクチンによる予防が最大にして唯一の予防法。ワクチンの普及によりここ数十年は大きな流行が少なくなった結果、罹ったことがない人や子どもの時に一回しか予防接種を受けていない人が大人になって感染する例が増えてきています。 -

長時間のディスプレイ作業による目や身体の不調

VDT症候群 を予防しようパソコンやスマートフォン、デジタル端末など、ディスプレイ作業が原因による VDT症候群 。長時間の作業で目や身体に不調が出ていませんか。近年では近視の低年齢化も問題となっています。作業時間や姿勢の改善、身体にやさしい適切な環境を整えて、 VDT症候群 を予防しましょう。