頭部・顔部に関する症状– tax –

-

高温多湿な環境で環境調節がうまくいかず、様々な症状があらわれる

熱中症熱中症による死亡件数は年々上昇傾向にあります。急激な温暖化や湿度の高さ、子どもたちの外遊び減少による発汗性能の低下、高齢化などにより、さらに熱中症の危険性が高まってきています。 -

涙の量が不足、涙の質のバランスが崩れて涙が均等に行きわたらなくなる病気

ドライアイあなたのその目の乾きや疲れ、放っておいて大丈夫?ものの見え方にも影響を及ぼすケースもあるドライアイ。 -

頭の片側両側にズキンズキンと脈打つような痛みが生じる頭痛

片頭痛「ただの片頭痛だし・・・病院に行かなくてもいいか」と思っているあなた、ちょっと待って! 片頭痛だからといって放置しないで!医療機関を受診して正しい治療や予防を行わないと、どんどん悪化してしまう恐れがあります。 -

インフルエンザウイルスを病態とする気道感染症

インフルエンザ寒い冬、乾燥が気になる季節に増加する傾向があるインフルエンザ。毎年、集団生活などで一気に感染が広がる恐れがあります。 -

歯を支えている歯ぐきに炎症が起こり、歯ぐきや歯ぐきの内側にある歯槽骨などが壊されていく病気

歯周病歯科で行う専門的ケアと丁寧な歯磨きや歯間ブラシなどによるセルフケアの両方が大切です。健康寿命を延ばすためにも、お口の中を清潔に保つよう心がけましょう。 -

春だけじゃない!秋の花粉症やハウスダストアレルギーに注意!

秋のアレルギー日本人の約半数が花粉症であるといっても過言ではない今、年齢問わず多くの人が花粉症に悩まされています。 -

発熱やのどの痛み、発疹などの症状が出る感染症

溶連菌感染症感染力が強い 溶連菌感染症 。何度も感染する可能性があるため、家庭内感染などに注意が必要。 -

6~7月にかけて流行のピークを迎える、ウイルス感染症

ヘルパンギーナ子どもの三大夏風邪にひとつ「 ヘルパンギーナ 」。突然の高熱や口の中に小さな水疱(口内炎)ができるのが特徴です。4、5歳くらいまでの子どもに感染が多くみられる傾向があります。 -

感染力はインフルエンザの約10倍。麻しんウイルスによって引き起こされる感染症

麻しん( はしか )麻しん( はしか )は、麻しんウイルスによって引き起こされる感染症で、空気、飛沫、接触を通して感染します。とにかく問題になるのがその感染力の強さ。免疫がない集団に1人の発症者がいた場合、12~14人程度に感染するとされています。治療薬はなく、ワクチンによる予防が最大にして唯一の予防法。ワクチンの普及によりここ数十年は大きな流行が少なくなった結果、罹ったことがない人や子どもの時に一回しか予防接種を受けていない人が大人になって感染する例が増えてきています。 -

長時間のディスプレイ作業による目や身体の不調

VDT症候群 を予防しようパソコンやスマートフォン、デジタル端末など、ディスプレイ作業が原因による VDT症候群 。長時間の作業で目や身体に不調が出ていませんか。近年では近視の低年齢化も問題となっています。作業時間や姿勢の改善、身体にやさしい適切な環境を整えて、 VDT症候群 を予防しましょう。 -

花粉症 の症状が深刻化すると健康や成長に影響も

子どもの 花粉症 予防と治療花粉飛散量の増加、生活習慣の変化などで近年急増している子どもの 花粉症 。花粉症の症状は、一般的なくしゃみ、鼻水、目のかゆみのほか、大人に比べて鼻腔が狭く、鼻詰まりを起こしやすい傾向にあります。花粉症の積極的な治療法として「舌下免疫療法」があります。 -

今年は例年より早いペースで患者数が増加

インフルエンザ 患者数増加中全国各地で インフルエンザ 流行中。ワクチン接種や手洗いの徹底を!38℃以上の発熱や咳、喉の痛みを伴うインフルエンザ。風邪や新型コロナウイルス感染症など、ほかの感染症も含め感染予防を行い、かかった時は安静にすると同時に、人にうつさないように対策をしましょう。 -

予防が大切、人にうつさない行動をとることも大切です

夏の感染症「夏風邪」「食中毒」「皮膚炎」夏は感染症によるトラブルが多くなる季節です。令和5年の夏、子どもの夏風邪の一つ「ヘルパンギーナ」が流行しています。旅行や帰省などで各地を移動したり、人とコミュニケーションが多くなりますが、熱中症と共に、 夏の感染症 の予防対策もしっかり行いましょう。 -

高温多湿な日本の夏、室内の予防も大切です

初夏の今こそ 熱中症 予防熱中症 は「気温」「湿度」「輻射熱」などの環境要因、「からだ」や「行動」による要因によって引き起こされます 高温環境下に長時間いる時など、体温が急激に上昇して起きる熱中症。熱中症は日常生活の中で発生し、死亡リスクもあります。真夏の暑さに備えて、今から健康づくり、体力づくりをしていきましょう。 -

コミュニケーションの取りづらさ・危険察知の低下につながる

難聴 ・耳鳴り「加齢性難聴」若者に増えている「イヤホン難聴」は意識的に予防することでリスクを抑えましょう。加齢による 難聴 は40歳代から、また、大音量の音を長期間、聞き続けている若者にも難聴の心配がされているように、年齢問わず 難聴・耳鳴り の症状が出てくる可能性があります。 -

前シーズンを超える飛散量が予測されいます

2023年 花粉症 情報花粉症 の症状を和らげるために花粉についての知識をもち、なるべく花粉を避けられるように対策をしましょう。2月上旬になると、九州から花粉(スギ・ヒノキ)の飛散がスタートします。2023年は飛散量が非常に多いシーズンになると予測されているので今から対策を施し、快適な春を迎えましょう。 -

口の中を健康チェック

口内炎 から隠れた病気に気がつく外的刺激による 口内炎 は1週間から2週間ほどで自然に治癒します。ストレスや風邪をひいて体力や免疫力が低下すると口内炎ができることもあります。長期間症状が続いたり、いつもとは異なる状態だったりする場合は別の病気が隠れているかもしれません。 -

油断禁物、引き続き感染予防を

インフルエンザ 予防新型コロナと インフルエンザ の同時感染も。流行前に感染予防の徹底とワクチン接種を。 新型コロナウイルスの水際対策が緩和され、全国旅行支援がスタートしましたが、例年では、年末から年始にかけて季節性インフルエンザの流行が始まる時期。感染予防の方法を確認し、実践し、良好な体調を維持しましょう。 -

近視予防、眼鏡のかけ方、外傷への対処法

子どもの眼 を守る近視は環境的要因が大きい。屋外活動時間の減少が近視を進めています。 子どもの眼 は保護者、周囲の大人が気にしてあげることで近視や弱視、そのほかの眼の病気を防ぐことができます。気になることがあればまずは眼科専門医を受診して眼の状態を確認しましょう。 -

マダニ、スズメバチ、ヤマビル

キャンプ中の 虫刺され に注意マダニは感染症に、スズメバチは苦しさや意識を失うことも。野外活動をしている時に気をつけたい 虫刺され 。刺されると痒くてたまらない蚊だけではなく、感染症や死に至る虫刺されもあるため、野外活動を始まる前の対策と、いざという時のための対処法を知っておくことが大切です。 -

年齢を重ねると誰にでも起こりうる病状

嚥下障害栄養低下と筋力低下への悪循環を断ち切るためにサルコペニアによる 嚥下障害 は予防・是正しましょう。 飲みにくい、食べにくい、食べたらむせる、食後に痰が出やすいなどの症状は嚥下障害の可能性があります。上手に付き合うために、嚥下障害についてよく知っておきましょう -

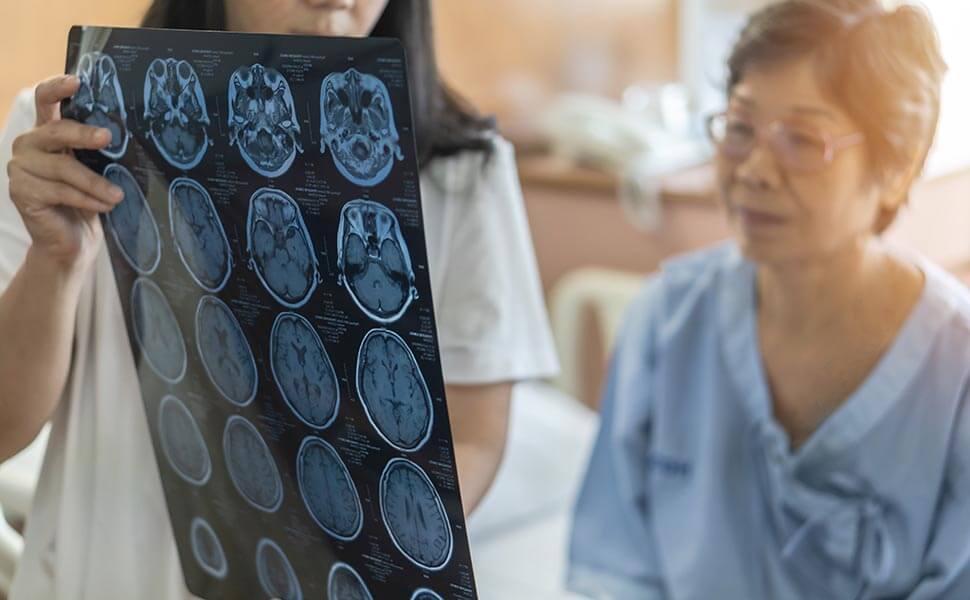

後遺症を軽くするための治療法が近年、進歩しています

脳卒中 治療最前線突然の激しい頭痛、片麻痺、言語障害はすぐ救急車を。 前兆なく突然訪れる脳梗塞、脳出血、くも膜下出血。 脳卒中 全体では70代から増え始めますが、50代、60代で発症することもあります。また、くも膜下出血は働き盛りの40代、50代にも多く発症する病気です。 -

花粉のことを知って、シーズン中の対策をしよう

春の 花粉症季節性アレルギー性鼻炎、いわゆる「 花粉症 」。春はスギ、ヒノキの花粉が飛びやすく、くしゃみや鼻水など、症状に悩まされる人が多くいます。感染対策でマスクを着用することが習慣になっていますが、改めて、花粉症としての対策も合わせて確認しておきましょう。 -

強い緊張やストレスを受けることで起きる

血管迷走神経反応 (VVR)血管迷走神経反応 は自律神経が乱れ、脳への血流を調節する神経がうまく働くなることで起きる失神です。 目の前が暗くなったり、息苦しさを感じたり、めまいが起きることがあります。転倒してケガをすることがあるので、対策方法などを知っておきましょう。 -

コロナ禍での対策、どうすればよい?

2021-2022シーズン インフルエンザ 対策新型コロナワクチンを接種された方は インフルエンザ ワクチンの接種時期を要確認。 例年、12月〜3月に流行しやすい季節性インフルエンザ。ワクチンは流行前の接種が推奨されていますが、新型コロナワクチンを接種されている方、接種を考えている方には注意が必要です。 -

長引くマスク生活と季節の変わり目に再確認

秋からの 感染症 ・アレルギー を予防する新型コロナウイルス 感染症 の予防として手洗いやマスクの着用が徹底されていることにより、喉や鼻の感染症や花粉症のリスクが軽減されています。ここでもう一度、マスクの使用方法の再確認や気温が低下する秋からの対策で、引き続き、喉や鼻を大切に守りましょう。 -

全身倦怠感が続く脳神経系の病気

慢性疲労症候群休んでも回復しない激しい疲労が、半年以上続くナゾの現代病。「疲れ」は誰もが感じる症状ですが、激しい全身倦怠感がいつまでも続く病気があります。脳神経系や免疫系の異常が関わるといわれる「筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群」。1984年に初めて報告された現代病で、国内外で研究が進められています。 -

最新治療と予防について知る

心臓の病気心臓病 は“まったなし“の病気です 血液を全身に送り出すポンプの役割をしている 心臓。何らかの原因によって 心臓 がうまく機能しなくなることで胸の痛みや苦しさなど、胸周辺にいつもとは違う症状が現れることがあります。 -

家族が認知症になったらどうする?

認知症正しい理解と対応を知り、恐れずに向き合おう。 家族の誰かがいつなってもおかしくない「 認知症 」。偏った情報から、認知症に対して絶望的なイメージを抱く方も少なくありません。しかし、正しい対応と適切な治療によって改善するケースもあります。まずは、認知症を理解することから始めましょう。 -

発作を繰り返し起こす脳の疾患

てんかん脳の神経細胞に発生する過剰な電気信号によって、発作を繰り返す「てんかん」。 年齢や性別関係なく、誰もがかかり得る脳の疾患です。てんかんは大きく「4大ファミリー+2」に分類されます。どのくらい発作を止められる可能性があるかを知る上でも、自身のてんかんをよく知ることが最も大切です。 -

難聴、めまい、痛み、かゆみ…

大人の耳の病気3月3日は耳の日です。聴覚や平衡感覚をつかさどる大切な耳に異常はありませんか。最近、耳の聞こえが悪いと感じていませんか。くるくる目が回るめまいや耳鳴りはありませんか。耳の中に痛みやかゆみはありまませんか。耳の日にちなんで、よくある大人の耳の病気をご紹介しましょう。 -

早めの診察と最適な治療で症状をコントロール

小児アレルギー体の免疫システムが、食物や花粉、ダニ、汗など危険でないものにまで反応してしまう病気がアレルギーです。小児の場合はとくに、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、ぜん息などが代表的。アレルギーにかかった場合は、適切な治療を行い、症状をコントロールしていくことが大切です。 -

飛散量予想から最新治療まで!

花粉症 講座2020今春のスギ花粉飛散量は平年よりも少なめの予想です。油断せずに花粉を徹底ガードしましょう!くしゃみや鼻水、目のかゆみで、毎年、春が憂鬱な花粉症の皆さん!医学はどんどん進歩し、花粉症研究の分野では、年々、新しい薬が登場しています。 -

眠れない?すぐ眠くなる?家族の睡眠が気になるなど

生活に影響を与える 睡眠 の悩み眠りについて悩みを抱えていると、日々の生活や仕事に影響を与えることがあります。本人は気がつかなくても周囲の人が気づくことで、重要な病気が見つかることもあります。 -

ふけ・かゆみ・脱毛など悩みがつきない

頭皮 ・髪のトラブル頭皮 にかゆみがある、髪が薄くなってきたなど、赤ちゃんから高齢者まで、 頭皮 や髪に関する悩みを持つ人は多くいます。加齢や体質、ストレス、外部刺激、内分泌異常など、さまざまなことが原因となって症状が現れます。気になる症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。 -

冬特有の病気

冬に気をつけたい 感染症冬場はインフルエンザやノロウイルスなど色々な 感染症 が流行りやすく、高齢者の方は肺炎などにも気をつけなければならない季節です。 昔から言われていることですが、手洗いうがいは感染症の予防になりますので、特に冬場は徹底しましょう。 -

乳幼児に多い感染性胃腸炎。ワクチン接種で重症化を防止

ロタウイルス 感染症ロタウイルス 感染症は6ヶ月~3歳の乳幼児に多く、48時間~72時間の潜伏期間についで嘔吐、下痢、発熱などの症状があらわれます。激しい嘔吐や下痢により脱水を起こしやすく、けいれん、肝炎などの合併症も認められます。生後6週から接種できるワクチンがあるので、ぜひ受けるようにしましょう。 -

乳幼児の感染に注意。重症化すると呼吸困難になることも

RSウイルス 感染症RSウイルス 感染症 は感染力が強いウイルスですが、ワクチンがありません。乳幼児の感染が多く、2歳までの間にほとんどの乳幼児が発症すると言われています。重症化すると気管支炎や肺炎などの症状を引き起こし、最重症の場合は呼吸器管理をしなければいけない場合もあります。 -

流行前のワクチン接種で発病の可能性を低減

インフルエンザインフルエンザ の潜伏期間は平均3日(1~5日)。突然の発熱や筋肉痛、関節痛などの全身症状とともにのどの痛みや咳、鼻水などの気道症状があらわれます。流行前にインフルエンザワクチンを接種することにより、発病や重症化のリスクを軽減できることが分かっています。 -

日頃からの生活習慣で予防を心掛けて!

脳の病気 脳卒中脳卒中 は、脳の血管が破れたり詰まったりして、脳の神経細胞が傷ついてしまう病気の総称です。脳梗塞(脳の血管が詰まる)、脳出血(血管が破れる)、くも膜下出血(動脈瘤が破れる)と、原因によって大きく3つに分類されます。 -

急な頭痛や吐き気は警告サイン!

くも膜下出血くも膜下出血 は、脳の血管にできた動脈瘤(どうみゃくりゅう)という瘤(こぶ)のように膨らんだ部分が破裂して、脳の表面に出血が広がる病気です。脳卒中の中では、最も死亡率の高い病気になります。出血が起こると、頭痛と吐き気を感じるので、感じた時は要注意です!すぐ病院を受診しましょう。 -

高血圧の人は要注意!

脳出血脳出血 は、脳内の細い動脈が血管の中の圧力に耐えられなくなり、破れることで起こります。出血は、脳を破壊しながら大きくなっていくため、後遺症が残ります。出血の場所によって、手足の麻痺、言語障害、ふらつきなど、後遺症はさまざまです。基本的に脳出血の原因は高血圧なので、血圧に注意することが大切です。 -

FASTが肝心!夏に多発!

脳梗塞 -のうこうそく-脳梗塞 は、脳の血管が詰まって血液が流れなくなるために、脳細胞が死んでしまう病気です。脳梗塞には、血栓(血のかたまり)が脳の血管の中にできて血管が詰まる脳血栓症と、心臓や血管の中にできた血栓が脳の動脈に流れ込んで血管を塞ぐ脳塞栓症があります。 -

日本人の2人に1人が発症する現代病の一つ

アレルギー の病気花粉症やアトピー性皮膚炎などアレルギーの病気に悩んでいる日本人は多く、今や日本人の2人に1人がアレルギー疾患を発症しているというデータもあります。 アレルギーが起こるメカニズムや、どんな症状が出るのかなど、アレルギーの病気について詳しく知っておきましょう。 -

花粉症の代表的な症状

アレルギー性鼻炎花粉症の代表的な症状である アレルギー性鼻炎 は花粉やダニ、ホコリなどが主なアレルゲンで、特に3月~4月にかけて患者が増える病気です。透明や白色をした水性の鼻汁がダラダラと出る、くしゃみや鼻詰まりを繰り返します。飲み薬や点鼻薬でアレルギー反応を抑える治療や免疫療法を行う場合もあります。 -

いわゆる夏風邪は7月がピーク!

子どもの夏の 感染症5歳以下の小さな子どもがかかりやすい夏の 感染症 。夏風邪は6月上旬に、西日本で流行の兆しを見せているとの報告もありました。まずは保護者が予防を心がけて、気になる症状が現れたら病院で診断を仰ぎ、対症療法で症状を和らげましょう。 -

目の充血が特徴。喉の痛みや発熱も

咽頭結膜熱 -いんとうけつまくねつ-咽頭結膜熱 は、5歳以下の乳幼児にかかりやすく、主に夏に流行する感染症で、夏風邪の一つです。プールでの接触やタオルの共用によって感染することがあるため、プール熱とも呼ばれています。急激な喉の痛み、目の充血、発熱がみられます。 -

突然の高熱と喉の痛みに注意

ヘルパンギーナヘルパンギーナ は5歳以下の乳幼児にかかりやすく、主に夏に流行する感染症で、一般的には夏風邪と呼ばれています。2〜4日の潜伏期の後、突然、39度前後の発熱がみられます。その他、喉の痛み、よだれ、機嫌が悪い、食欲低下、口内炎などが特徴。3日程度で熱は下がり、喉の症状も1週間ほどで治ります。 -

手・足・口に赤い発疹や水ぶくれが出る

手足口病 -てあしくちびょう-手足口病 は主に夏に流行する感染症で、3〜6日の潜伏期の後、手足などに赤い発疹や水ぶくれ、口内炎ができます。高熱が出ることは少なく、1週間ほどで自然に治ります。毎年、5月頃から患者数が増え、7月に流行のピークを迎えます。全身状態が改善すれば、登園・登校が可能になります。

1